|

|

|

| ナンバンハコベ 何ケ所かで見ましたが、もう終わりかけでした。右の写真は実になっているもので、初めて見ました。 |

||

コエゾゼミ 胸のあたりの模様からコエゾゼミだと思います。目の前にとまっていたのでよく見えました。 |

|

|

| オニルリソウ 花はムラサキ科の典型的な花ですが全体的な姿は大柄で印象が違います。 |

||

|

|

|

| ミヤマモジズリ 終わりかけの株が多く、綺麗に咲いているものを選んで撮りました。 |

||

|

|

|

| アズマレイジンソウ 暗い樹林下で咲いていました。小さな株を2つしか見ませんでした。 |

タカネフタバラン 数株が樹林下にひっそりと咲いていました。 |

|

|

|

|

|

トラキチラン 沢沿いの湿り気の多い所にいくつか咲いていました。花は普通の蘭の花をひっくり返したような形で咲きます。唇弁の色は個体差があり、上の2つは標準的な色ですが左の写真のものはかなり薄い色のものでした。 この花は昔、ロシアで買った図鑑に載っていましたので、今回、Google翻訳で何が書いてあるのかを調べてみました。 |

|

ロシア語では「Надбородник безлистный」(Leafless Chinstrap(葉のないあごひも)という名前のようでした。英語では「Ghost orchid」「Leafless epipogium」と言うそうです。 植物の説明としては「高さ10-25cmの多年草、根茎は分岐し、珊瑚のような形をしており、白色です。茎はもろく、水分を多く含みます。森林の落ち葉などの有機物を栄養源とします。毎年開花するわけではなく、開花期以外は地下で生活します。」と書いてありました。分布については具体的な場所は書かれていないようでした。(トウヒおよび混交林の樹林下程度の説明)稀少であり、ロシアのレッドデータブックに記載されているそうです。 |

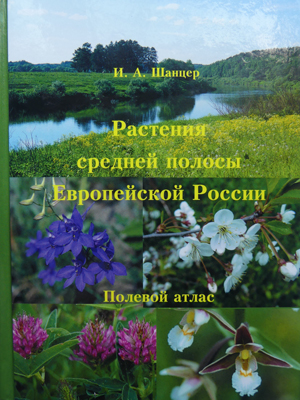

左の説明が載っていた本です。 「Растения средней полосы Европейской России」という表題で、翻訳すると.「Plants of Central European Russia(ヨーロッパロシア中央部の植物)」という名前の図鑑です。 |

|

少し移動して別の場所に行きました。コウホネの葉にトンボがとまっていました。よく似た模様のトンボが多いのですが、たぶんリスアカネだと思います。 |

|

|

| 少し花の雰囲気が違うようにも思いますが、イヌゴマだと思われる花が群れて咲いていました。 | ||

|

|

|

| サワギキョウ もう終わりかけですが、まだかなり花が残っていました。久しぶりに見ました。 |

||

|

|

|

| エンビセンノウ 湿地や小川のふちで咲いていました。他の草が多いと負けてしまうように思いました。花は今年は遅いそうで、まだ蕾のものもいくつかありました。 |

||

おそらくショウジョウトンボだと思います。この写真では普通にとまっていますが、暑かったせいか、尾をあげてとまったりしました。 |

|

|

| フシグロセンノウ 湿地の奥の方に咲いていて近づけなかったので、望遠で撮りました。 |

||

|

|

|

| アサマフウロ やや終わり気味でしたが、探せば綺麗に咲いている花もありました。園芸種のような華やかな雰囲気です。 |

||

たぶんオオアオイトトンボだと思いますが、合っているでしょうか? |

|

|

| タチフウロ 切り通した斜面の上で咲いていましたが、数は多くなかったです。 |

||

|

|

|

| 湿地にワレモコウが咲いていました。上のトンボの種類はよくわからないです。ノシメトンボでしょうか? | メドハギ タチフウロの横で咲いていました。 |

|

|

|

|

| ミソハギ 池のふちの湿地で咲いていました。こちらもだいぶ終わり気味でしたが、綺麗に咲いている花を選んで撮りました。 |

||

|

||

| また場所を移動しました。咲き残りのシキンカラマツがありました。花を見ることができて良かったです。 | ||